基礎作業療法学|作業療法士国家試験問題|161問〜180問

第57回国家試験 午後34

多発性硬化症について正しいのはどれか。2つ選べ。

第55回国家試験 午前13

66歳の男性。要介護1となり介護老人保健施設に入所した。入所1週後、作業療法士によるリハビリテーションを行うために機能訓練室に来室した際、動作の緩慢さと手指の振戦が観察された。妻は本人が中空に向かって「体操服姿の小学生がそこにいる」と言うのを心配していた。本人に尋ねると、見えた内容について具体的に語っていた。

疾患として考えられるのはどれか。

第52回国家試験 午前9

図は痙直型両麻痺を示す脳性麻痺児(GMFCSレベルⅢ)の長座位姿勢である。後方に倒れるのを防ぐため上体を起こそうと全身の筋緊張を強め努力している。

その際に上肢に起こる連合反応として適切なのはどれか。

第51回国家試験 午前20

24歳の女性。知的障害。就労継続支援A型事業を利用中。就労意欲は高いが状況の判断能力が低く、他者の発言を被害的に受け取る傾向が強く欠勤が多くなり、作業療法士に相談に来た。

この患者で優先して支援すべきなのはどれか。

第48回国家試験 午前12

60歳の男性。合併症のない急性心筋梗塞。厚生省「循環器疾患のリハビリテーションに関する研究」班(平成8年度)に基づいた心筋梗塞の急性期リハビリテーションプログラムが終了し、退院時指導を行っている。

安静時心拍数が70/分であった場合のKarvonenの方法による運動時の目標心拍数はどれか。

ただし、予測最大心拍数は220 -年齢とし、係数は0 .5 とする。

第56回国家試験 午前48

ACT(Assertive Community Treatment)の特徴として正しいのはどれか。

第58回国家試験 午後34

高齢者への薬物療法で正しいのはどれか。

第56回国家試験 午後6

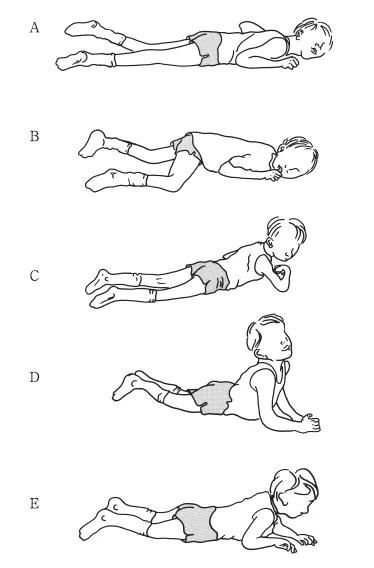

痙直型四肢麻痺を呈する脳性麻痺児の姿勢保持の発達順で正しいのはどれか。

第48回国家試験 午後17

19歳の女性。大学入学後、ファッションモデルに憧れてダイエットを始めた。身長は162 cm、体重は半年間で52 kgから33 kgに減少した。ランニング中に意識を失って救急搬送された。その後、精神科に入院し、作業療法が開始された。

この疾患の特徴はどれか。

第51回国家試験 午前18

35歳の女性。現在、6か月児の子育て中であるが、1か月前からテレビも新聞も見る気が起こらないほど周囲への興味と関心が低下し、児と触れ合うこともおっくうになった。物事の判断が鈍くなり、子育てに自信をなくし、自分を責め、ささいなことから不安になりやすくなったため、児を祖母に預けて精神科病院に入院した。入院翌日から不安の軽減を目的に作業療法が開始された。

この患者に対する作業療法士の対応で適切なのはどれか。

第52回国家試験 午前50

患者に手本となる他者の振る舞いを見せて学んでもらう面接技術はどれか。

第58回国家試験 午後35

透析患者の血液生化学検査で正常値より大きく低下するのはどれか。

第55回国家試験 午前26

びまん性軸索損傷の患者で正しいのはどれか。

第51回国家試験 午後14

16歳の女子。6か月前から特にきっかけはないのに次第に手洗いと入浴の時間が長くなった。1か月前から手洗いに1時間半以上を使う状況となり、自分でもおかしいと感じるようになった。母親が途中でやめさせると余計に不安になり、最近ではやめさせようとすると反発して暴言を吐くようになった。そのため父親が本人を説得して精神科を受診した。

この患者が示す症状はどれか。

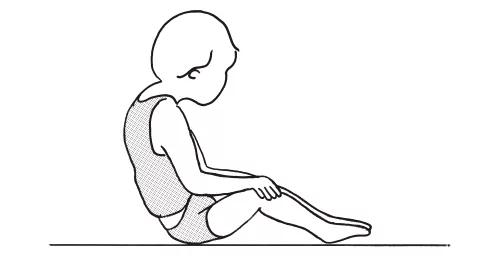

第54回国家試験 午前5

改訂日本版デンバー式発達スクリーニング検査(JDDST-R)において、90 %以上の通過率で、2秒以上図の姿勢が可能となる時期はどれか。

第51回国家試験 午前46

うつ病の急性期における対応で正しいのはどれか。

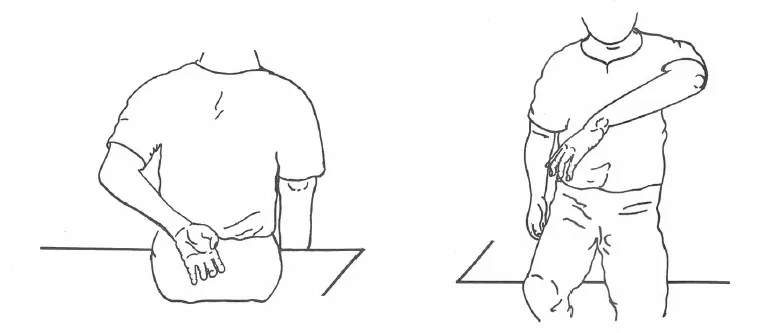

第57回国家試験 午後4

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

第53回国家試験 午後30

心筋梗塞に特徴的な心電図所見で正しいのはどれか。

第55回国家試験 午後39

せん妄で正しいのはどれか。

第55回国家試験 午後37

悪性腫瘍の緩和ケア主体の時期のリハビリテーションで正しいのはどれか。