基礎作業療法学|作業療法士国家試験問題

第49回国家試験 午後42

認知症患者への作業療法で改善されやすいのはどれか。

第51回国家試験 午前27

成人に対する口腔内・鼻腔内吸引行為について誤っているのはどれか。

第50回国家試験 午後49

心因性のけいれん発作を繰り返す患者への対応で適切なのはどれか。

第58回国家試験 午後14

63 歳の女性。うつ病。元来、働き者で、園芸や裁縫を楽しんでいた。定年退職し、子どもの独立、親の死が続いたころから、趣味や家事をする気力がなくなり、 不眠と強い倦怠感を訴え、入院した。薬物療法により症状が軽快し、1か月後には 病棟内ADLはほぼ自立したため作業療法が開始された。

作業療法の初期評価で最も適切なのはどれか。

第48回国家試験 午前26

偽関節を起こしやすいのはどれか。

第53回国家試験 午後1

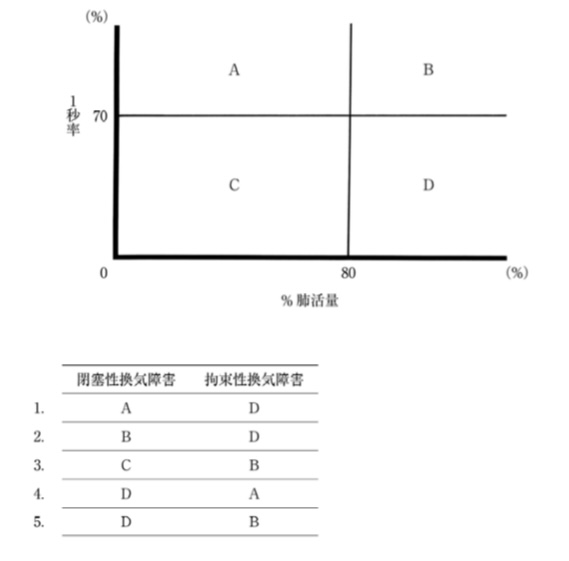

換気障害の分類を図に示す。閉塞性換気障害と拘束性換気障害の組み合わせで正しいのはどれか。

第48回国家試験 午後48

精神遅滞の患者に対して行う作業療法で適切でないのはどれか。

第54回国家試験 午後46

注意欠如・多動性障害の患者の就労に関して適切な助言はどれか。

第55回国家試験 午前15

24歳の女性。高校生のころ、授業で教科書を音読する際に声が震えて読めなくなり、それ以降、人前で発表することに恐怖感を抱くようになった。就職後、会議のたびに動悸や手の震え、発汗が生じるようになり「変だと思われていないだろうか」、「声が出るだろうか」と強い不安を感じるようになった。最近になり「人の視線が怖い」、「会議に出席するのがつらい」と言うようになり、精神科を受診し外来作業療法が開始された。

この患者の障害として適切なのはどれか。

第48回国家試験 午後49

広汎性発達障害に対する作業療法でみられる症状はどれか。

第52回国家試験 午後32

糖尿病性ケトアシドーシスに関連する呼吸はどれか。

第56回国家試験 午前33

車椅子自走が移動手段である患者の外出について適切なのはどれか。

第50回国家試験 午後40

うつ状態の患者の作業療法中にみられる訴えはどれか。

第57回国家試験 午後4

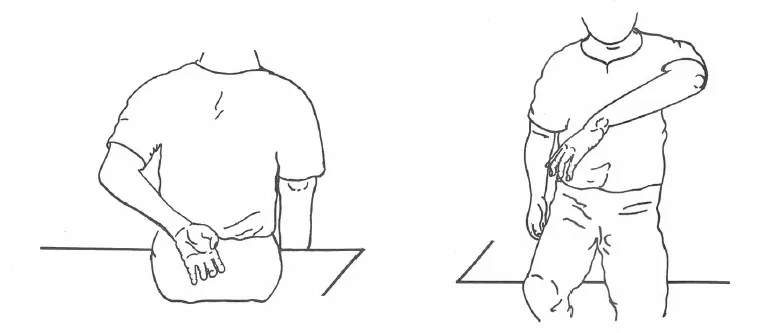

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

第55回国家試験 午前5

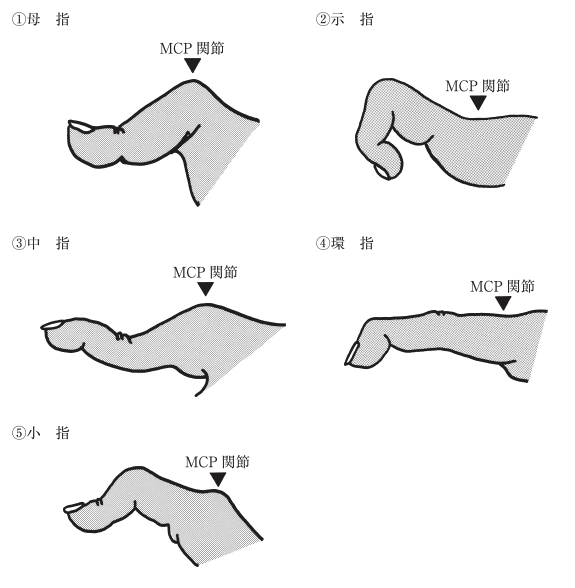

関節リウマチにみられる手指関節の変形を図に示す。

番号と変形の組合せで正しいのはどれか。

第51回国家試験 午前43

前頭側頭型認知症に比べAlzheimer型認知症(アルツハイマー型認知症)でみられやすい生活上の特徴はどれか。

第48回国家試験 午前44

統合失調症患者の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

第48回国家試験 午前20

24歳の女性。自己愛性パーソナリティー障害。大学院を修了しサービス業に就いたが、自分より学歴の低い社員と同じ職場に配置されたことに腹を立て、上司に配置換えを要求した。客に尊大な態度を批判され、「なぜ自分が批判されるのか、配置換えの希望を無視した上司が悪い」と言い、怒りをあらわにした。その後、抑うつ感が強まり、自宅に引きこもるようになったため両親が精神科を受診させ、作業療法に通うことになった。

作業療法士の対応で適切なのはどれか。

第48回国家試験 午後3

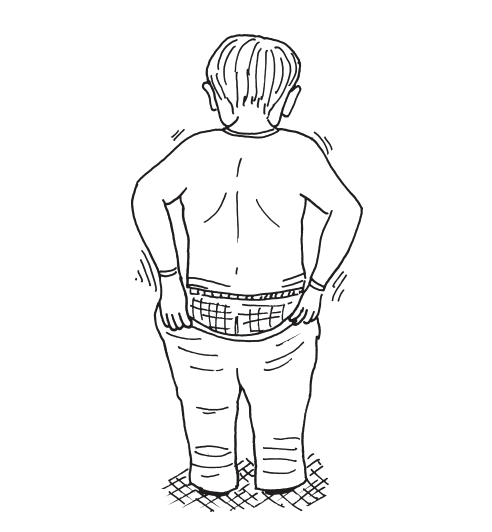

Parkinson病患者の更衣動作を図に示す。このとき患者は、「シャツやズボンの前のボタンを留めるのは簡単だけど、腰の辺りのシャツの裾をズボンに入れたり、ズボンを引き上げるのがうまくいかない」と訴える。

原因として最も考えられるのはどれか。

第57回国家試験 午前31

関節リウマチの手指にみられる変形のうち、足指にもみられるのはどれか。