基礎作業療法学|作業療法士国家試験問題|201問〜220問

第56回国家試験 午前33

車椅子自走が移動手段である患者の外出について適切なのはどれか。

第52回国家試験 午後4

67歳の男性。Lewy小体型認知症。退職しているにもかかわらず時々会社に行こうとするが、説明をすると納得する。「子供が部屋の中にいる」と訴えることが増えた。日常の動作は緩慢となり、歩行も困難になったため入院した。

この患者に対する作業療法の際に適切なのはどれか。

第56回国家試験 午後44

統合失調症について正しいのはどれか。

第58回国家試験 午後6

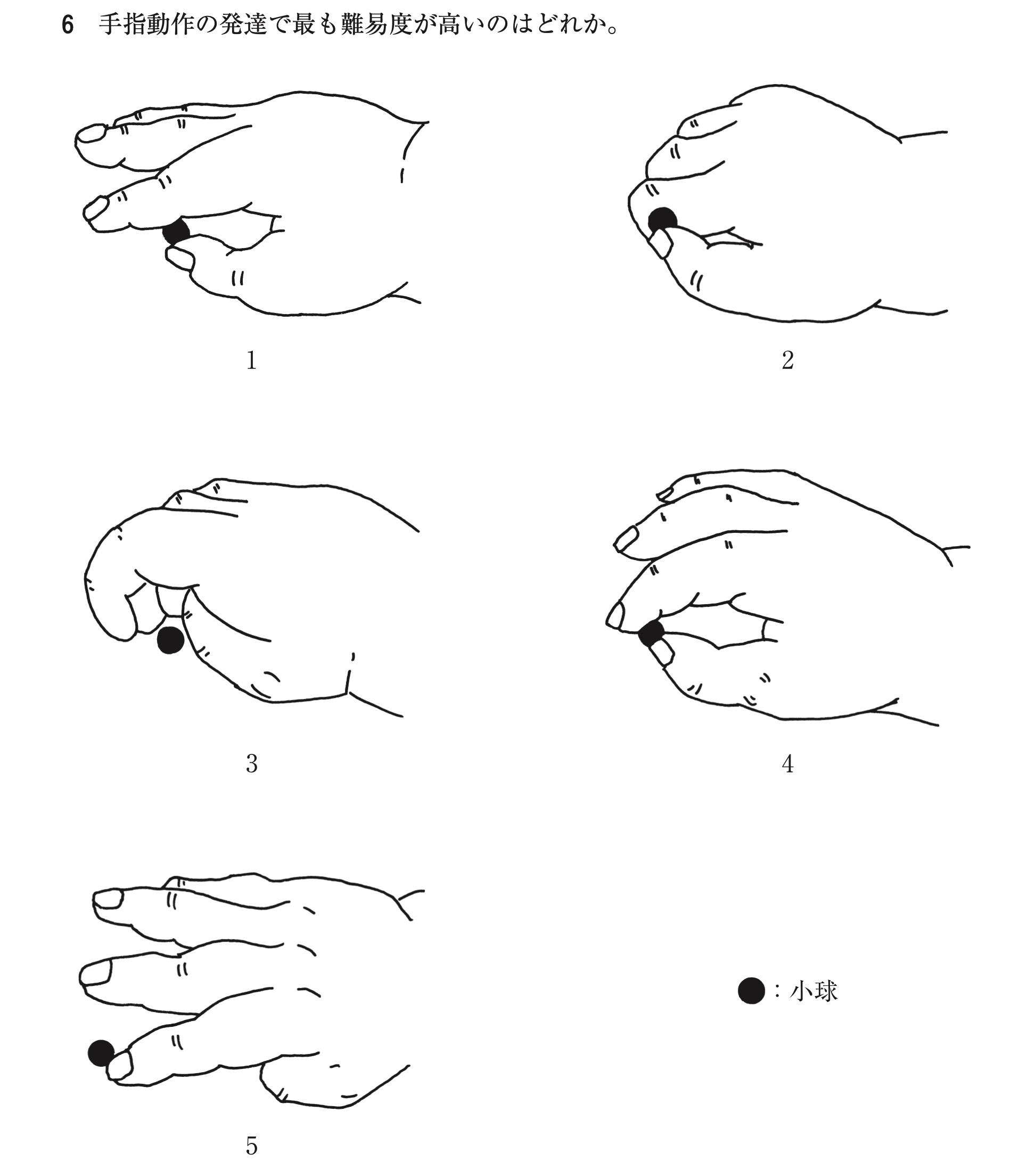

手指動作の発達で最も難易度が高いのはどれか。

第54回国家試験 午後40

「い」で始まる単語をなるべく多く挙げてください、という課題に対して統合失調症患者が「考えられない」、「言葉が出てこない」と訴えた。

この状況から考えられる患者の障害で正しいのはどれか。

第57回国家試験 午前11

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年が経過。四肢と体幹に重度の運動麻痺を生じてベッド上の生活となり、ADLは全介助。球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚している。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

第54回国家試験 午後32

椅子座位で高齢者が食事をする際に誤嚥のリスクを高める動作はどれか。

第49回国家試験 午後8

58歳の男性。作業中に左前腕遠位で屈筋腱断裂とSunderlandのⅤ度の正中神経断裂を受傷し、腱縫合術と神経縫合術を受けた。術後5か月を経過した時の手掌の静的触覚の局在の検査結果を図に示す。患者は実際の刺激点ではなく矢印で示した先が刺激点であると回答した。

この知覚障害の原因はどれか。

第58回国家試験 午前15

19 歳の女性。大学生。 1 か月前から通学途中の電車の中で突然、強い不快感を覚え、大量の汗をかき、呼吸困難となり、このままでは死んでしまうのではないかと恐怖心を抱くようになった。次第に電車に乗れなくなり、通学ができなくなった。母親と精神科クリニックを受診して、外来作業療法が処方された。この患者の発作時に予想される症状はどれか。 2 つ選べ。

第48回国家試験 午後49

広汎性発達障害に対する作業療法でみられる症状はどれか。

第56回国家試験 午前9

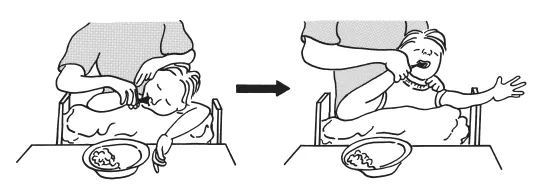

アテトーゼ型脳性麻痺児の食事の様子を図に示す。

スプーンを口に近づけると図のような姿勢になってしまう。

この児に出現している原始反射はどれか。

第56回国家試験 午前47

入院患者のせん妄発症を予防するための取り組みとして適切なのはどれか。2つ選べ。

第54回国家試験 午前43

統合失調症患者。会話の内容がずれ、自分の考えに偏った一方的な発言ばかりで、相手の立場になって考えることができない。障害が疑われるのはどれか。

第58回国家試験 午前28

作業分析で正しいのはどれか。

第55回国家試験 午後18

21歳の女性。衝動的に食器を割ったり、自身の手首を切ったりするなどの行為が続いたため精神科病院へ入院となった。夜になると両親に電話し、自分を見捨てるのではないかと脅迫的に責めたてた。また主治医を罵倒し、椅子を投げつけるなどの暴力を振るった後すぐに「先生はすばらしいお医者さんですからどうか治してください」と泣きながら懇願することもあった。

この患者の作業療法を行う上で適切でないのはどれか。

第55回国家試験 午前39

変数と尺度の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

第48回国家試験 午後43

統合失調症の回復期前期の患者に適切な活動はどれか。

第48回国家試験 午後41

Lewy小体型認知症患者に特徴的にみられるのはどれか。

第50回国家試験 午前19

10歳の男児。学業成績は中位だが授業中に落ちつきがなく、隣の子に一方的に話しかける、落書きをする、忘れ物をするなどでよく注意を受けていた。片付けも苦手で自室は乱雑であった。心配した母親と共に精神科を受診し、外来作業療法が開始された。

この男児に予測される作業療法での様子はどれか。

第53回国家試験 午後14

47歳の男性。幼少期からクラスメートとの喧嘩が絶えず、しばしば担任から注意を受けていた。中学校卒業後、暴行と障害とで少年院に2回の入院歴、刑務所に4回の服役歴がある。最後の出所後、クリーニング工場に勤めたが、同僚への暴言によるトラブルをきっかけに飲酒量が増加し、飲食店で他の客と口論となって刃物を持ち出して逮捕された。その後、連続飲酒状態を繰り返すようになり、アルコール依存症と肝障害との診断を受けて入院した。作業療法では他の患者の発言に反応して威圧的な態度をとることが多く、指摘しても問題を感じている様子がない。

合併するパーソナリティ障害として考えられるのはどれか。