基礎作業療法学|作業療法士国家試験問題|121問〜140問

第48回国家試験 午後46

転換性障害の性格傾向はどれか。2つ選べ。

第50回国家試験 午前18

20歳の男性。統合失調症。専門学校に通っていたが、いじめをきっかけに引きこもる生活となった。次第に容姿を批判される幻聴が生じ、不穏興奮状態となって精神科に入院した。3週後、不穏興奮は落ち着いたため作業療法が開始されたが、抑うつ気分の訴え、睡眠過剰および無力感などの状態がみられていた。

作業療法を開始してまもなく「学校に戻れるだろうか」と不安を訴えた。作業療法士の対応で適切なのはどれか。

第53回国家試験 午前42

作業療法中に「脳が溶けて流れ出す」と辛そうに訴える患者の症状として考えられるのはどれか。

第58回国家試験 午後18

8 歳の女児。部屋の整理整頓が苦手で物をよくなくす。学校では忘れ物が多く、 授業中もじっと座っていることができない。同級生に対しておせっかいであり、余計な一言が多く、けんかが絶えない。学級担任の勧めで、両親に付き添われ精神科を受診し、外来作業療法が開始された。この児に予想される作業療法中の行動の特徴はどれか。

第58回国家試験 午後19

60 歳の男性。Alzheimer型認知症。若いころから日曜大工が趣味で、本棚や花壇などを作っていた。 1年前から食事をしたことを忘れるようになった。最近、置き忘れた財布を「盗まれた」などと言い、家庭内でのトラブルが多くなり精神科を受診して入院となった。作業療法導入時、「ここは学校ですか。私は仕事がありますので帰ります」と言い、作業療法室内を歩き回り、他の患者に対する怒声や暴言が観察された。この時期の作業療法士の対応で優先すべきなのはどれか。

第49回国家試験 午後46

強迫性障害患者に認知行動療法を行う際、患者の確認行為に対して治療者が「確かめたい気持ちはそのままにしておきましょう」と声をかけた。

この言葉かけの技法はどれか。

第57回国家試験 午後40

せん妄について正しいのはどれか。

第56回国家試験 午後38

小児の四肢切断について正しいのはどれか。

第51回国家試験 午後31

手指の血行障害による皮膚の潰瘍を合併しやすいのはどれか。

第56回国家試験 午前43

広汎性発達障害(自閉スペクトラム症)について正しいのはどれか。

第58回国家試験 午前20

26 歳の男性。統合失調症。不動産会社社員。約半年前に仕事のトラブルから次第に欠勤するようになって退職し、引きこもりの生活になった。次第に服薬が不規則になり、幻聴と妄想が出現し入院となった。入院 2 か月で症状は改善したが、無為の生活が続いており、作業療法が処方された。この時期に優先すべき作業療法の役割はどれか。

第50回国家試験 午後43

アルコールによる精神障害に関連が強いのはどれか。

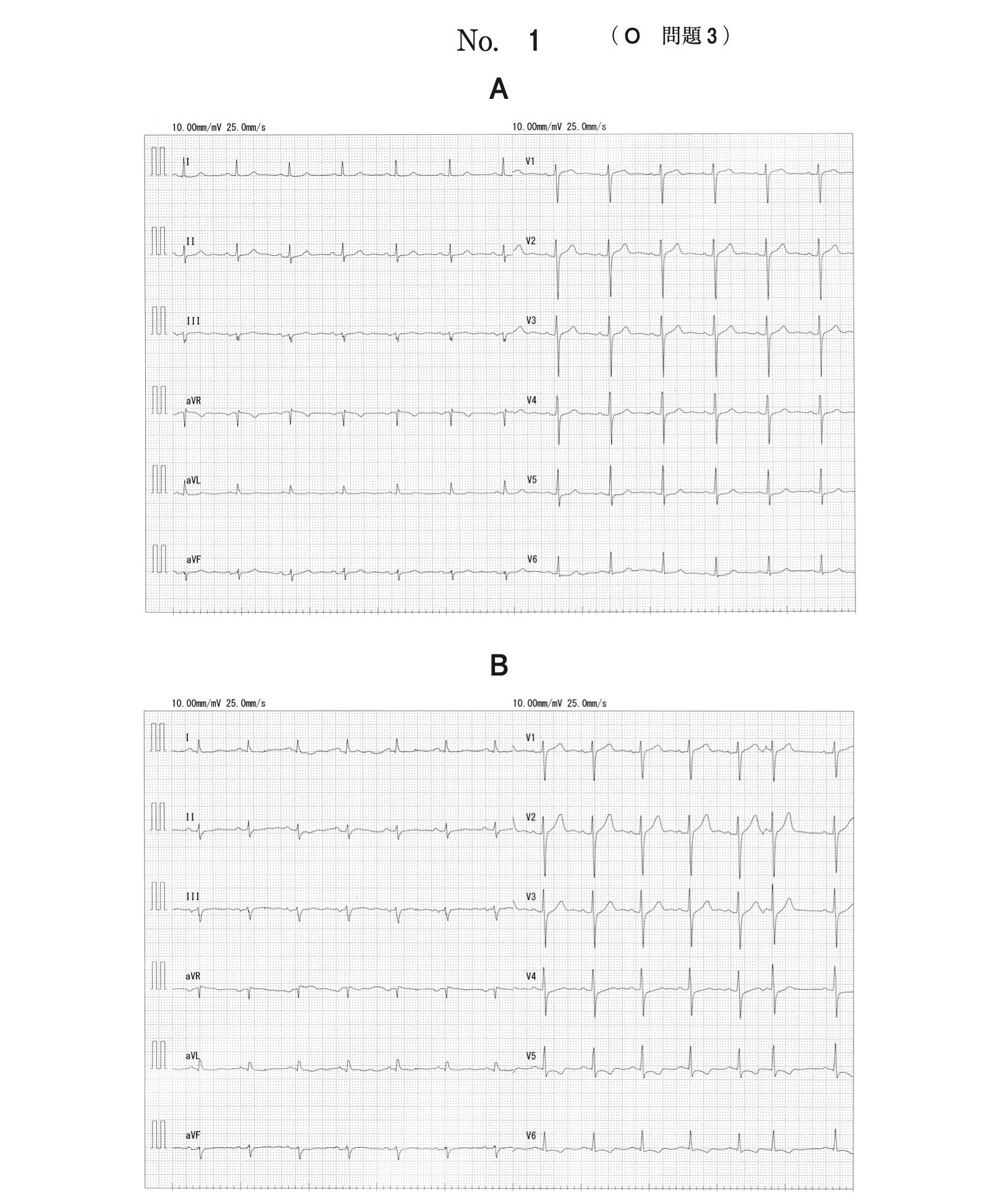

第58回国家試験 午後3

80 歳の男性。入院リハビリテーション中に胸部不快感を訴えたため心電図を施行した。入院時の心電図(別冊No. 1A)と発作時の心電図(別冊No. 1B)を別に示す。考えられるのはどれか。

第52回国家試験 午前17

45歳の男性。統合失調症。20 年間の入院の後、退院してグループホームに入居することになった。作業療法士は患者の強みとしての性格、才能、希望、環境について、日常生活、経済的事項、仕事などの項目に分けて本人と一緒に確認・文章化し、患者の言葉を用いて退院後の目標を立てた。

本アセスメントの根拠となるモデルはどれか。

第48回国家試験 午後42

アルコール依存症患者の作業療法で最も重要なのはどれか。

第51回国家試験 午後19

32歳の女性。幼いころから落ち着きがなく、忘れ物も多かった。大学卒業後、医療事務の仕事に就いたが、仕事が忙しくなるとミスが多くなり、同僚にかんしゃくを起こすなど感情が不安定となった。仕事を休むことも多くなったため、職場の上司に勧められ、精神科を受診し、入院となった。2週後、情緒的に落ち着いたところで作業療法が開始された。

この患者の作業療法で予測される行動はどれか。

第52回国家試験 午前29

Colles骨折の合併症で起こりやすいのはどれか。

第53回国家試験 午前22

国際疾病分類ICD-10について正しいのはどれか。2つ選べ。

第54回国家試験 午後24

男性に比べて女性に多い疾患はどれか。

第56回国家試験 午後35

生活行為向上マネジメントで正しいのはどれか。