作業療法治療学|作業療法士国家試験問題|21問〜40問

第56回国家試験 午後34

病態と治療法の組合せで正しいのはどれか。

第53回国家試験 午前32

後方アプローチによる人工股関節置換術後の動作で正しいのはどれか。

第54回国家試験 午前25

前傾側臥位で排痰を行うのはどれか。

第52回国家試験 午後49

急性の幻覚妄想状態が軽減してから1週間が経過した統合失調症患者に対して行う高校復学を目標とした外来作業療法導入時の目的として適切なのはどれか。

第50回国家試験 午後30

筋力増強訓練で正しいのはどれか。

第53回国家試験 午後43

社会生活技能訓練(SST)の説明で適切なのはどれか。

第51回国家試験 午前6

52歳の女性。関節リウマチと診断されて3年が経過した。SteinbrockerのステージⅡ、クラス2。日常生活で両手関節の痛みを訴えている。観察された動作を図に示す。

関節保護の指導が必要な動作はどれか。

第57回国家試験 午後33

脳卒中による片麻痺Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢IVの患者における治療について正しいのはどれか。

第57回国家試験 午後43

アルコール依存症の治療について正しいのはどれか。

第55回国家試験 午前18

22歳の女性。幼少期から聞き分けの良い子だと両親に評価されてきた。完全主義であり、社交的ではないものの仲の良い友人はいた。中学生の時に自己主張をして仲間はずれにされ、一時的に保健室登校になったことがある。その後は優秀な成績で高校、大学を卒業したが、就職してからは過剰適応によるストレスで過食傾向になった。体重増加を同僚に指摘されてから食事を制限し、身長は170cm だが体重を45kg未満に抑えることにこだわるようになった。

この患者への外来での作業療法士の関わりとして最も適切なのはどれか。

第49回国家試験 午後12

2歳6か月の男児。痙直型両麻痺の脳性麻痺。頭部のコントロールは良好である。割り座をとらせると上肢で支えて数十秒座れるが長座位では後方に倒れてしまう。通常の幼児椅子では不安定で座位保持不能である。自力では寝返りで短い距離を移動することができる。

この患児用の座位保持装置に必要なのはどれか。

第50回国家試験 午前12

84歳の女性。数年前から徐々に左手の示指と中指にしびれが生じ、母指の指尖つまみができなくなった。左手の写真を下図に示す。

この患者が使用する装具で正しいのはどれか。

第48回国家試験 午後36

手背部の熱傷における急性期の安静肢位として正しいのはどれか。(改)

第57回国家試験 午後36

がんのリハビリテーションの緩和期の対応で正しいのはどれか。

第52回国家試験 午前32

右半球損傷による全般性注意障害の片麻痺患者に対する初期の基本動作支援について正しいのはどれか。

第49回国家試験 午前7

42歳の女性。右利き。生来健康。悪性黒色腫による左上腕切断。標準断端。今後化学療法が施行される予定である。

この患者に対する上腕義手として適切なのはどれか。

第51回国家試験 午後23

陶芸の作業工程において粘土の水分量を均一にするために行うのはどれか。

第54回国家試験 午前46

TEACCHプログラムが対象としているのはどれか。

第53回国家試験 午前12

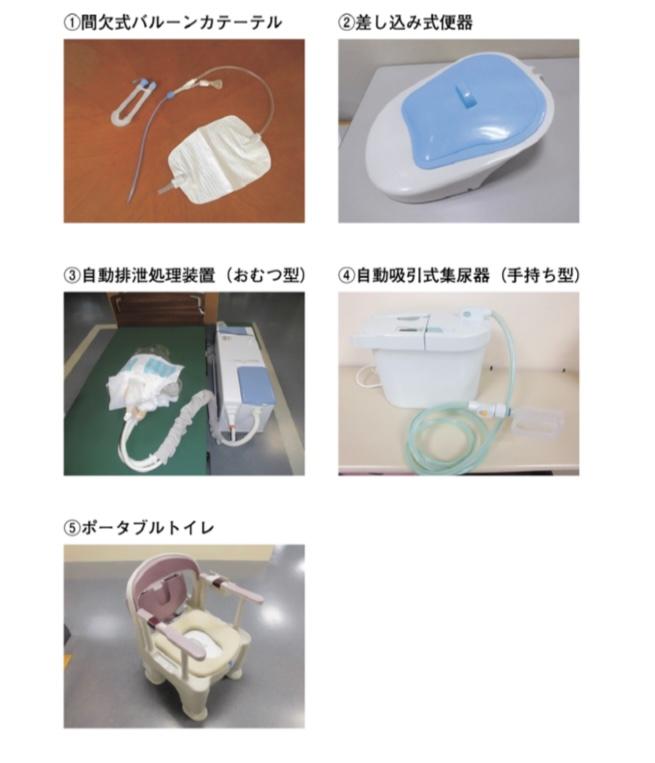

80歳の男性。要介護2。妻と2人暮らし。上肢機能は保たれているが、下肢の支持性の低下がある。認知機能は保たれている。尿意はあり、日中は洋式トイレでズボンの上げ下ろしの介助を受けて排尿している。便失禁はないが、夜間の居室での排尿方法を検討している。「妻を起こさずに自分で排尿したい」との希望がある。排泄用具の写真(下図)を示す。

選択する排泄用具として適切なのはどれか。

第55回国家試験 午前10

70歳の女性。Parkinson病。Hoehn&Yahrの重症度分類ステージⅢ。自宅で頻回に転倒し、日常生活に支障をきたすようになった。

この患者に対する指導として適切なのはどれか。