基礎作業療法学|作業療法士国家試験問題|61問〜80問

第49回国家試験 午後28

骨粗鬆症のある高齢者で起こりやすい骨折はどれか。

第51回国家試験 午後8

70歳の男性。肺癌末期だが意識は清明で四肢筋力も保たれている。感覚障害や四肢の浮腫もない。最近徐々に嗄声が出現した。

原因として最も考えられるのはどれか。

第49回国家試験 午前27

高次脳機能障害に対する作業療法の組合せで適切なのはどれか。

第49回国家試験 午後46

強迫性障害患者に認知行動療法を行う際、患者の確認行為に対して治療者が「確かめたい気持ちはそのままにしておきましょう」と声をかけた。

この言葉かけの技法はどれか。

第48回国家試験 午前33

頸髄損傷による完全四肢麻痺者の機能残存レベルと自立可能な動作の組合せで正しいのはどれか。

第52回国家試験 午前23

人間作業モデルについて誤っているのはどれか。

第53回国家試験 午後11

43歳の女性。高校の美術教師。2年前に乏突起神経膠腫を発症した。現在緩和ケア病棟で疼痛緩和の治療を受けている。作業療法士時に「死んだらどうなるのでしょうか」と問いかけられた。

対応として最も適切なのはどれか。

第55回国家試験 午後17

34歳の女性。掃除と整理整頓が趣味というほど几帳面な性格である。職場での昇進によって仕事量が増え、そのため夜遅くまで残り、懸命にこなすように努力していた。しばらくして、抑うつ状態になり、早朝覚醒、体重減少などの身体症状も出現し、精神科を受診した。抑うつ気分は朝方に強く、夕方に軽くなる傾向が認められる。

この患者でみられやすいのはどれか。

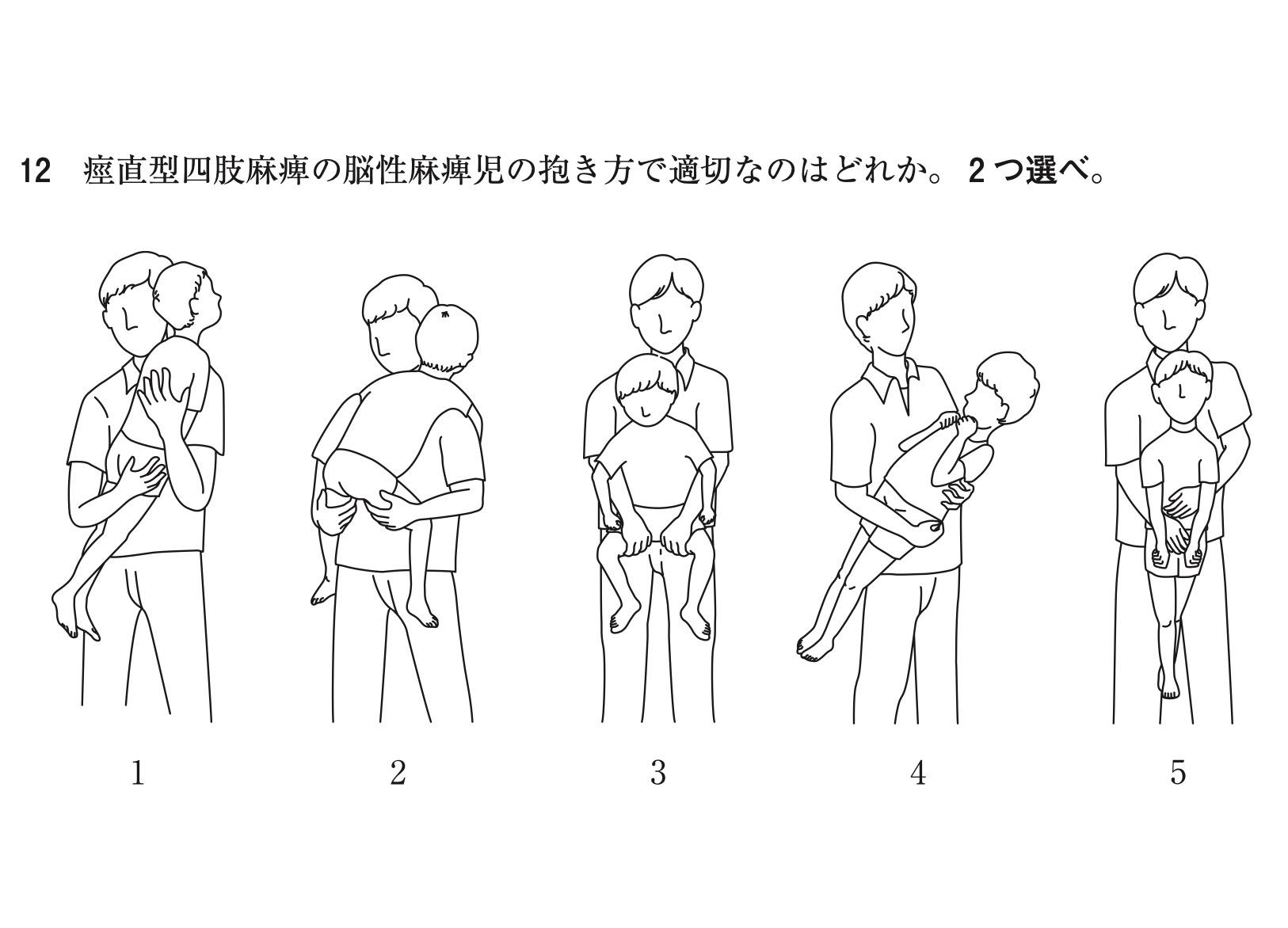

第58回国家試験 午前12

痙直型四肢麻痺の脳性麻痺児の抱き方で適切なのはどれか。 2 つ選べ。

第51回国家試験 午前4

70歳の女性。頸髄完全損傷で第4頸髄機能残存。認知機能は正常である。受傷後6か月で在宅生活となり、訪問リハビリテーション時に踵部の発赤を認めた。

原因として最も考えられるのはどれか。

第56回国家試験 午前18

45歳の女性。20歳前後から、心理的負荷がかかるとリストカットを行うようになり縫合を必要とすることが多かった。また、自分の思い通りにいかないと易怒的となり、周囲に暴言を吐くこともあった。25歳時に精神科を初めて受診し、以後、過量服薬時に数回の入院歴があるが、現在は調理の仕事に就いて3年目となる。最近、職場の人間関係で正論を吐きすぎて孤立し、結果として焦燥感が強まり、主治医の勧めで仕事のシフトのない平日の日中に外来作業療法を開始することになった。

この時点での作業療法士の関わりとして最も適切なのはどれか。

第57回国家試験 午後40

せん妄について正しいのはどれか。

第57回国家試験 午後23

痛みの種類について正しいのはどれか。2つ選べ。

第52回国家試験 午前37

ポピュレーションアプローチによる予防の対象として最も適切なのはどれか。

第54回国家試験 午前43

統合失調症患者。会話の内容がずれ、自分の考えに偏った一方的な発言ばかりで、相手の立場になって考えることができない。障害が疑われるのはどれか。

第56回国家試験 午前33

車椅子自走が移動手段である患者の外出について適切なのはどれか。

第54回国家試験 午後45

境界性パーソナリティ障害の患者が自傷行為をほのめかしたとき、作業療法士の行うべき対応はどれか。

第55回国家試験 午前15

24歳の女性。高校生のころ、授業で教科書を音読する際に声が震えて読めなくなり、それ以降、人前で発表することに恐怖感を抱くようになった。就職後、会議のたびに動悸や手の震え、発汗が生じるようになり「変だと思われていないだろうか」、「声が出るだろうか」と強い不安を感じるようになった。最近になり「人の視線が怖い」、「会議に出席するのがつらい」と言うようになり、精神科を受診し外来作業療法が開始された。

この患者の障害として適切なのはどれか。

第49回国家試験 午後42

認知症患者への作業療法で改善されやすいのはどれか。

第49回国家試験 午前40

統合失調症の再発時にみられる前駆症状でないのはどれか。